Ho

ascoltato

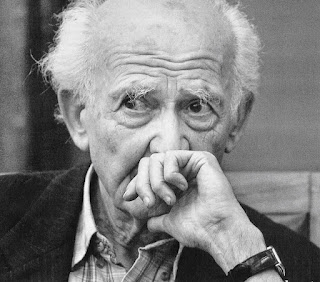

Bauman a Pistoia, una straordinaria mente di quasi 90 anni,

pacata, lucidissima, realista, consapevole. Ho amato molto leggerlo

negli ultimi anni, utile spunto per poter comprendere quanto ci stia

accadendo attorno. Certo l’occasione dell’ascolto, della visione della

gestualità, della possibilità di godere dell’immagine, rende

l’esperienza intellettuale di gran lunga superiore rispetto a una

lettura. Tuttavia mi è mancato uno scambio, un domandare e un suggerire

punti di vista e questa mia sensazione di limite della docenza è stata

intensificata dal messaggio sostanziale del seminario. Mi spingo a

immaginare che lo stesso Bauman ne abbia sofferto, mentre visualizzo con

un sorriso la sua faccia e la sua gestualità all’ingresso in sala:

perplesso più che imbarazzato, è stato accolto da uno scrosciante

applauso preventivo, degno solo di una grande star hollywoodiana.

Obiettivamente rendere fruibile un intellettuale a un così vasto numero

di persone impedisce l’instaurarsi di relazioni di scambio, idealizzate

ma irrealizzabili perfino dal sociologo che le auspica come via di

uscita da un sistema in liquefazione. Ai miei occhi si è “salvato” con

quei suoi gesti di imbarazzo, quasi di fastidio di fronte

all’acclamazione, espressioni così umane, di uomo tra gli uomini, come

forse solo un umanista può rimanere anche mentre viene accolto come un

mito da degni rappresentanti di una società bisognosa di leader.

Non

posso trattenermi quindi dal rimettere in circolo con gli amici le

illuminazioni di cui sono stata ”vittima”. Uso il termine a proposito

non solo per ribadire la grande difficoltà ad venire fuori dalle

dinamiche relazionali soggetto-oggetto, ma anche e soprattutto per

rendere la sensazione di apertura che ho vissuto, di compenetrazione,

come se avessi subito una ferita che anche quando si rimarginerà non

lascerà niente come prima, e nessun legame resta nel tempo tanto stretto

ed è tanto trasformante quanto quello tra una vittima e il suo

carnefice. Appena uscita ho avuto bisogno di fermarmi al sole, poi con

calma mangiare qualcosa, poi rintanarmi a casa per dormirci su, solo in

seguito ho saputo ri-emergere dal vortice che mi ha creato,

metabolizzare l’incontro. Una sorta di sindrome di Stendhal, un orgasmo

intellettuale, che forse nasconde anche caratteristiche di violenza ma

non coercitiva. Mi appare necessario ripercorrere e condividere

quest’esperienza perché sia un gradino del cammino su cui cerco di

procedere, insieme a molti altri e credo che mai come adesso sia

necessario fare un passo insieme, proprio in questo momento storico in

cui sembra che uno solo dei passi possibili sia quello che ci porterà

“avanti” .

Bauman si è interrogato su una fotografia molto attuale della nostra realtà sociale.

Sono

stati molti recentemente su scala mondiale i “movimenti di piazza” come

quello spagnolo di Los Indignatos, le occupazioni di luoghi pubblici

più o meno significativi quali Wall Street, Piazza Tahrir, o i terremoti

politici più o meno annunciati come in Francia, nel Nord Reno

Westfalia, nelle ultime amministrative in Italia. È difficile dire che

cosa cerchino questi “movimenti”, più facile è ipotizzare che cosa

tentino di fuggire: solitudine, abbandono, vedere intorno persone tese

alla competizione, individualismo… Cosa riescono ad ottenere? Senz’altro

la liberazione assicurata da un’esperienza di piazza: l’incontro con

l’altro al di fuori delle ormai normali regole, delle contrapposizioni

pseudo-tribali, il ritrovarsi vicini, condividere sensazioni, emozioni.

Quelli che scendono in piazza cercano di stare uniti e ci riescono.

Vediamo persone unite, o almeno sembrano.

Gli occupanti

di Wall Street si dichiaravano il 99% della nazione, una nazione quella

americana, tra l’altro estremamente divisa, dal punto di vista etnico,

religioso, politico… “Noi siamo tutti contro l’1%” questo era il

messaggio americano, lo stesso certamente quello di Parigi, di Madrid,

della Grecia, ma anche delle italianissime 5 stelle, troppo poco

luminose per essere citate da Bauman - le cito io. La totalità

dichiarata da questo messaggio è una totalità immaginata, che permette

di ideare una nazione, la nazione desiderata, più piacevole di quella

reale.

Ma quali saranno le conseguenze di lungo periodo di questi movimenti

a cui istintivamente ognuno di noi vorrebbe partecipare?

Se

non resisteranno nel lungo periodo, la migliore conseguenza sarà

soltanto la forza liberante di un carnevale, durante il quale si

sovvertono le regole abbastanza a lungo per recuperare le forze

necessarie a ritornare nel quadro di una faticosa realtà. Certo ci sono

stati evidenti successi, purché “tragici”, conquistati da questi

movimenti, come ad esempio riuscire a togliere di mezzo chi non si

voleva più, un Mubarack, un Gheddafi, ma col tempo si presenta il

problema dell’individuare con chi soppiantare queste figure un tempo

carismatiche. Un altro immediato successo, anche più positivo, è dato

dall’opportunità di aver unito categorie sociali tanto diverse tra loro:

i poveri, gli affamati hanno manifestato al fianco del ceto medio che

pur non gridando la propria fame intendeva conquistare un potere

politico almeno pari al proprio potere economico. Tutti hanno sospeso

per un periodo le proprie diversità focalizzando e sostenendo insieme un

unico punto di accordo. Era accaduto anche con Solidarnosc e allora

rappresentava qualcosa di nuovo rispetto ai precedenti grandi scioperi

di categoria: tutti uniti si sovverte un regime, si elimina il problema

individuato, però quando successivamente si è trattato di discutere con

che cosa andasse sostituito, allora non è stato più possibile

raggiungere l’accordo.

Oltre il ricordo, di una lotta

unita e condivisa contro lo stesso obiettivo per una identica causa,

cosa resta? Nella nostra società una battaglia combattuta insieme può

ancora assumere i contorni di un’esperienza fondativa? Riesce a creare

una società più condivisa? Potrebbe farlo se riuscisse ad andare

definitivamente oltre la divisione, superando concretamente, nella

costituzione della nuova società, quell’esperienza di solitudine e

abbandono che ha attivato le occupazioni, i movimenti. Sarebbe possibile

concretizzando la solidarietà, come è accaduto in alcune epoche, ad

esempio in Italia con l’esperienza della Costituente.

Occorre delineare bene allora cosa significhi SOLIDARIETA’,

che è un concetto diverso da TOLLERANZA.

Tollerare

significa viversi accanto senza farsi la guerra, manifestarsi rispetto

lasciandosi in pace senza interferire. Tollerarsi può tuttavia celare un

pericolo: “Ti sopporto, ma io sono superiore, il tuo stile di vita va

bene per te, ma io non lo posso nemmeno sfiorare”. Chi tollera si sente

superiore, ma ha deciso di non farlo pesare. La tolleranza è quindi

strumento di riaffermazione di posizioni ed è destinata a condurre ad

una società diseguale. Certo la tolleranza rappresenta un passo avanti

formidabile rispetto a certe attitudini più arretrate. Nel nostro

secolo, forse come mai prima d’ora, siamo stati e siamo di fronte

quotidianamente al diverso, all’estraneo, allo straniero, allo strano.

Claude Lévi-Strauss, antropologo francese, ha teorizzato che l’umanità

abbia da sempre attuato due fondamentali strategie per tollerare il

diverso: ANTROPOFAGIA e ANTROPOEMESI. La prima conduce a ingurgitare il

diverso, distruggerlo annientando la sua identità, lo si elimina

inglobandolo; la seconda strategia prevede invece di vomitarlo,

escluderlo, rifiutarlo, respingerlo. Di fronte a queste due strade la

tolleranza si pone allora come un passo avanti.

La solidarietà è qualcosa di diverso e di più evoluto.

Hannah

Arendt, una famosa pensatrice tedesca naturalizzata americana, ha amato

molto Lessing, illuminista tedesco che ha avuto il coraggio di

affermare allora, che la diversità è qualcosa che rimarrà nel tempo, che

non è superabile. Coraggioso affermarlo in pieno illuminismo quando le

teorie prevalenti fissavano che esiste un solo modo di essere umani che

alla fine prevarrà. Arendt lo trova straordinario anche perché Lessing

era felice di questo stato di “eternità della diversità”, compiaciuto

della differenza ritenendola il fondamento della creatività umana: solo

la molteplicità della verità può produrre creatività. Un concetto a cui

molti ancora oggi non sono giunti e che a me incuriosisce molto: diverso

come originale e per questo creativo, capace di arricchire, creare

progresso, evoluzione. L’ottimismo di Lessing scaturiva però

dall’immaginazione della solidarietà piuttosto che della tolleranza.

Tolleranza è un comportamento che riconferma le differenze, ribadisce la

diseguaglianza tra soggetto ed oggetto: il tollerante preserva la

propria soggettività e considera l’altro, oggetto della propria

tolleranza. Nella solidarietà tutti sono soggetti, tutti i solidali

hanno diritto all’azione ad intermittenza, si è alternativamente

soggetto ed oggetto, docente e discente.

Questa “scoperta”

mi ha messo in discussione. Ho sempre sbandierato la mia tolleranza e,

perfettamente inserita nella categoria, mi sono sentita spesso forte

nella mia “superiorità” rispetto a chi tollerante non appare. Ho

suggerito, talvolta forzato, atteggiamenti di tolleranza, provando a

convincere chi istintivamente non era sulla stessa posizione, chi non

era tollerante. Mi capita frequentemente di sopportare con una certa

compassione posizioni a me estranee e distanti, ma certamente non sono

disposta a farle entrare in me, nella mia vita. Sarà per questo che mi è

apparsa davvero rivoluzionaria la strategia dell’antropologo tedesco

Kurt Wolff che Bauman ha citato come esemplificativa del concetto di

solidarietà: ARRENDERSI E CATTURARE. Chiaramente è un atteggiamento

misurato sull’antropologo: se vuole portare via le spoglie di un popolo,

conoscerlo, comunicarlo occorre prima di tutto che si arrenda

all’esperienza dell’altro, entrandoci dentro fino a dimenticare per un

determinato tempo la propria identità, il proprio stile di vita. Questa è

Solidarietà: io che divento te per diventare un nuovo me e per

realizzare un nuovo noi. Potrebbe forse essere la solidarietà così

definita, la chiave con la quale i movimenti di questi mesi possano dar

luogo ad una nuova società, il gradino da salire per trasformare il

carnevale in realtà quotidiana.

Che probabilità ha oggi la solidarietà di procedere?

Cosa si può fare per evolvere?

Bauman

ritiene che da 30-40 anni viviamo in un contesto sociale che definisce

“liquido”. La nostra è una modernità diversa da quella precedente. Fino a

40 anni fa il concetto di modernità era fondato su cittadini

PRODUTTORI; consumare era un bisogno naturale non indotto, il produttore

aveva un ruolo nella società, oggi un ruolo è assunto dal consumatore.

La società dei produttori era una varietà sociale SOLIDA e, benché si

sia macchiata di molti crimini, grazie alla rete di produttori era una

FABBRICA DI SOLIDARIETA’. Le fabbriche del ‘900 non avevano bisogno di

piazza Tahrir: gli operai stavano insieme, sperimentavano solidarietà

grazie al ruolo occupato nella società; le loro condizioni quotidiane

rendevano la sensazione di “vivere nella stessa barca”, collaboravano,

condividevano interessi e lagnanze. Si dava luogo ai grandi scioperi per

rivendicare diritti condivisi, rendere pubblici bisogni di categoria. I

movimenti di massa di oggi non hanno niente a che vedere con quei

grandi scioperi: gli occupanti di Wall Street hanno chiesto il

contributo di Lech Walesa, ma Solidarnosc, non può essere di sostegno a

queste nuove tendenze frutto della modernità liquida. Il movimento di

Solidarnosc si colloca in mezzo, forse come il primo dei nuovi movimenti

di massa, condivisi da molteplici classi sociali, ma anche l’ultimo dei

grandi scioperi dei decenni precedenti perché inserito in un contesto

sociale di tradizionale modernità.

Quella società non esiste più.

Pertanto è inattuabile un passo evolutivo fondato sulla solidarietà.

La

nostra società è deregolamentata, atomizzata, individualizzata, sono

state smantellate le condizioni di dipendenza che tenevano insieme gli

individui produttori. Destrutturate, le fabbriche si sono trasformate in

laboratori naturali di sospetto e concorrenza, quello che ci si aspetta

dall’altro, ormai non più collega, è sempre qualcosa di spiacevole, di

dannoso. Siamo di fronte a FABBRICHE DI SOSPETTO.

C’è

stato un periodo, neanche troppo distante, in cui gli intellettuali

investivano sul proletariato credendo che fosse la categoria in grado di

cambiare il mondo migliorandolo. Quegli stessi intellettuali si

ponevano su un piano di inferiorità rispetto ai proletari, si pensavano

deboli, capaci solo di scrivere e pensare, mentre i proletari erano

forti, in grado di combattere uniti e solidali. Ma oggi quella tanto

potente categoria è stata indebolita ed ha ceduto il posto al

PRECARIATO, una nuova realtà sociale che vive sulle sabbie mobili,

nell’incertezza costante, che ha una sola certezza: l’incertezza.

Allora, così come attraverso i processi storici del XIX secolo,

l’AGRICOLTURA ha ceduto il posto alla FABBRICA, allo stesso modo oggi il

PROLETARIATO tradizionale si sta restringendo a favore dei PRECARI. Il

precariato poi si diffonde a tutte le tipologie di lavoro, per cui

chiunque vive nell’incertezza o dei prossimi ”tagli” di governo che

fanno tremare i dipendenti pubblici, o della prossima razionalizzazione

aziendale che fa tremare i dipendenti del settore privato, o della

possibile esternalizzazione che blocca l’indotto… Tutti possiamo essere

vittime, non c’è niente da fare per rendere la propria posizione più

stabile; ad esempio alla Silicon Valley, massima ambizione sul piano

professionale per molti grandi cervelli, un buon contratto che si possa

strappare ha durata media di 8 mesi. A causa di questa precarietà non è

più possibile promuovere solidarietà, se non durante una passeggiata di

piazza, durante un carnevale, che prima o dopo finisce.

Un

tempo il proletario deteneva un potere: il valore del suo lavoro, da

cui l’efficacia dell’impresa dipendeva. Il rapporto di dipendenza che

legava il datore di lavoro al lavoratore era allora vicendevole. Oggi è

sbilanciato a causa della mobilità di entrambi in precedenza mai

sperimentata, dell’outsourcing, della sostituibilità. Qualche decennio

fa l’imprenditore era saldamente radicato al proprio territorio, la sua

fabbrica era possibile solo in quel luogo e lui stesso era lì che

intendeva rimanere, stava fisicamente al fianco dei suoi operai. La

realtà della mobilità odierna favorisce le distinzioni, le

diseguaglianze: prima, essere in qualche modo costretti a ritrovarsi

quotidianamente, dover addivenire ad un modus vivendi, sopportare una

quotidianità insieme, sul un piano umano, univa. Oggi la

contrapposizione tra soggetto ed oggetto è sempre più marcata e

pericolosamente non si autolimita: qualcuno può essere sempre più

libero, anche di dare comandi telematici comodamente seduto su una

spiaggia, qualcun altro perde perfino la libertà di combattere per i

propri diritti, di combattere per la propria libertà.

In

questo contesto liquido e disparitario solo l’individualismo sembra

garantire una personale certezza, una forma di solidità: solo

utilizzando l’altro a riempire le sabbie mobili sembra possibile venire a

galla, quindi è attraverso la competizione che si emerge, ma in modo

individuale, senza resa, senza i presupposti della Solidarietà.

Ad

amplificare tutto questo e ad impedire quindi ulteriormente la

possibilità di servirsi della Solidarietà come passo avanti per

l’evoluzione della società, ci si mettono gli incessanti flussi

migratori. La migrazione, da sempre costitutiva della nostra realtà è

destinata nel tempo solo ad aumentare. I lavoratori si spostano, con

tutte le migliori intenzioni, ma certamente non rinunciano volentieri

alla propria identità, così come chi li ospita. Quindi, condannati a

convivere col diverso, occorre trovare una strategia collaborativa

alternativa alla Solidarietà.

E qui Bauman si ferma.

Smette

di dipingere con estrema semplicità e lucida chiarezza un quadro dalle

tinte per niente rassicuranti, un triste paesaggio ormai allagato su cui

continua a cadere pioggia e che tutti noi negli anni abbiamo solo

innaffiato. Da attenta e silenziosa la sala si è fatta cupa e

mugugnante, reazioni istintive e distribuite sono state quelle di

sillabare qualcosa al vicino di sedia, di cercarne gli occhi, di leggere

un’espressione simile alla propria a rappresentare un conforto.

Velocemente e pacatamente era in atto un tentativo estremamente umano

di allontanare, per quanto possibile nell’Hic et Nunc,

quell’individualismo che abbiamo riconosciuto come concreta e

inesorabile parte delle nostre vite e che a tutti fa davvero paura. A

questo punto un uomo del suo calibro, con la sua storia, la sua

formazione, la sua esperienza, la sua intuizione, avrebbe facilmente

estratto il coniglio dal cilindro, ci avrebbe certamente sollevato,

meravigliato, in fondo quello che ci sia aspettava a quel punto era una

chiave concreta per aprire la via d’uscita. Bauman ha offerto un

materiale, tra l’altro neanche suo, e l’ha lanciato in sala come se

potesse essere la chiave di tutti quelli che riescano a raccoglierlo, a

forgiarlo, a limarlo perché lo strumento prodotto possa entrare nella

propria serratura.

Il sociologo

Richard Sennett si è

chiesto cosa significhi oggi, nel nostro tempo, essere umanisti ed ha

risposto introducendo la strategia approssimativa della “INFORMAL

OPEN-ENDED COOPERATION”. È un’ipotesi di certo estremamente libera ed

approssimativa, non è una mappa che ci indichi una strada, ha un limite

enorme, non insegna, suggerisce e in questo stesso limite sta la sua

grandezza: potrebbe essere il vento su cui possa galleggiare la società

liquida.

- INFORMALE: senza regole, senza norme, senza attese, neanche di risultato; le uniche regole possono emergere dal dialogo.

- APERTA:

cioè attuata a porte aperte dove chiunque possa entrare, ma anche a

mente aperta dove ognuno possa essere alternativamente docente e

discepolo, possa arricchire l’altro per quanto sia estraneo, alieno,

strano.

- COOPERAZIONE: non si tratta semplicemente di dialogo, di

discussione, di dibattito, non è un seminario universitario, nemmeno

un’arena dove alla fine predomina una posizione, dove uno avrà ragione

ancora prima di discutere. È qualcosa di più: è un impegno vicendevole

senza vincitori né vinti che si concretizza in operatività. Nessuno

potrà uscire vincitore, tutti saranno sempre più ricchi.

Non

si tratta di Solidarietà: in una società liquida dove non c’è sicurezza

non ci si può permettere il lusso di arrendersi e catturare. Il più

grande sforzo possibile è quello di aprire una porta in se’ stessi per

discutere su un piano paritario con l’altro, senza regole, come capita,

mettendo in gioco ogni parte di se’, con la consapevolezza che non

esiste una sola verità e che nessuno dei dialoganti sa dove si andrà a

finire. È uno sforzo superare il dialogo aperto e informale e renderlo

anche operativo, utilizzando energie fisiche oltre a quelle

intellettuali.

È per questo che ho dedicato un po’ del mio

tempo per scrivere: per non essere solo vinta dalla potenza del

pensiero di Bauman, per farmi attivo vincitore e trasformare la sua idea

con un pezzo di me, metterla in circolo perché chiunque possa

aggiungere nuovi mattoni ed edificare insieme una nuova società. Perché

in molti si possa cooperare, anche solo soffiando un buon vento su

questa troppa acqua. Allora ho provato a ripercorrere il filo del suo

ragionamento così come l’ho masticato, filtrato e sviluppato, senza

distinguere troppo il suo pensiero dal mio. L’eccellenza della

riflessione di Bauman mi porta a credere che non rivendicherebbe alcuna

paternità, che forse sarebbe lieto di una cooperazione informale e

aperta, che ritiene essere l’unico possibile nostro futuro. Di certo

troverebbe da correggere alcune mie semplicistiche e forse errate

interpretazioni, ma non sono altro che una mente alla ricerca, curiosa

ed “errante”.

da

il giardino degli elefanti